コーヒーにまったく興味のないぼくは、意地になってしまった

だめだ。

どうしても雑味がとれない。

目の前には、こげたコーヒー豆。

焙煎にムラがあるコーヒー豆は、淹れるたびに少しずつ味や香りが違った。

ぼくは当時、喫茶店で働いていた。

2018年の今となっては自家焙煎のコーヒー豆は当たり前になっているけれど、10年前の当時、食事とスイーツがメインの喫茶店が大多数で、自家焙煎のコーヒーをメインにしている店はまだまだ少なかった。

そのお店は、30席ほどのカフェ。

「効率が悪いのはわかっているんだけどね」とオーナーが公言するほど、あらゆるものを自分たちで作ることがポリシーだ。コーヒーの焙煎もその一つだった。

ぼくはコーヒーが嫌いだった。

どうしてわざわざ苦い飲みものを飲むのだろう?

店のオーナーも、先輩のSさんも後輩のAくんも、みんなコーヒーが好きだった。

でもスタッフは全員、コーヒー豆の焙煎が嫌いだった。

そして、嫌いなことを口にしなかった。

それは、店を閉めて、掃除と仕込みと会計を終えてからでないと、できない作業だったから。

さらに、一週間分の焙煎作業には、二時間はかかった。

一日中立ちっぱなしでホールを走り回り、笑顔でお客様と話し、休憩時間も少ない。

「コーヒー豆の焙煎」という業務は、喫茶店で働くスタッフから好かれる要素が一つもなかった。

きっかけは、オーナーが面倒そうにコーヒー豆の焙煎をしていたこと。

みんなが嫌がる「コーヒー豆の焙煎」という仕事は、一番忙しいオーナーが引き受けてくれていた。

ぼくは意地になってしまった。

そんなに嫌がられているなら、ぼくがやろうじゃないか。

そして、そんなに世界中の多くの人々が「コーヒーがおいしい」というのなら、ほんとうにおいしいコーヒーを作ろうじゃないか。

コーヒーにまったく興味のないぼくが。

焙煎作業を全部一人でやらせてほしい

ぼくの人生ではそんな風に、自分でもわからないタイミングでスイッチが入ってしまう。

書店でコーヒーのコーナーに入り浸り、ネットで自家焙煎についての情報を集める。

有名な店のコーヒーを飲み歩く。

チェーン店のコーヒーも、パックのコーヒーも、缶コーヒーも飲む。

それでも、全然わからない。

どうして、こんなに苦い飲みものを飲むのだろう?

とても多くの人たちがこれを飲んでいる…?

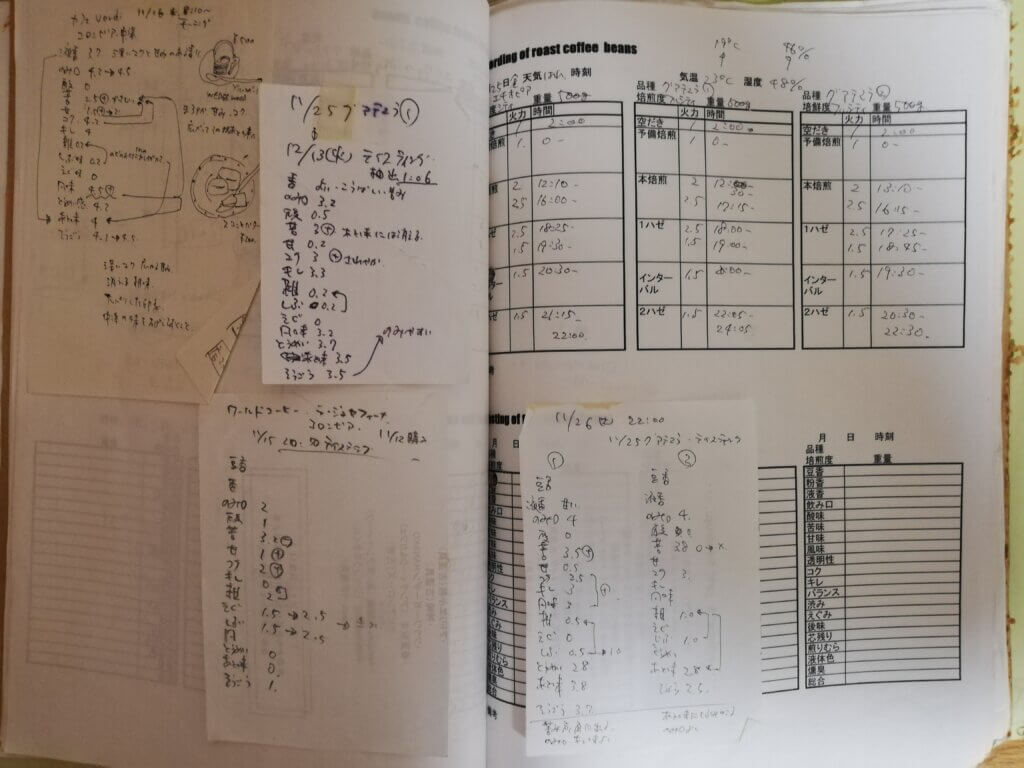

ぼくは、第一の目標を「先輩のSさんがおいしいと言うコーヒーを作ること」に設定する。もちろん、誰にも言わない。まず「一週間に一回の焙煎作業を全部一人でやらせてほしい」とみんなにお願いする。研究体制と再現性を作る体制を整えるために。

願いは受理される。それ以降、定休日の水曜日の前夜、火曜日の午後10時30分からが勝負の時間になる。

その時間でできたコーヒー豆の味が、店のコーヒーの味となる。

プレッシャーであり、やりがいだった。

コーヒー豆の焙煎を体系化するために

そのようにして、分析と再構築の日々が始まる。

・コーヒー豆の歴史

・コーヒー豆についてのボキャブラリー

・京都市中の喫茶店のコーヒー分析

・焙煎プロセスの体系化

・焙煎の工程の細分化

・味覚の数値化

・さまざまなコーヒー豆の仕入れ

・地域と豆の種類と味の傾向の記録

・コーヒー好きな人々の観察

・世界のコーヒーの表現分析

・単価設定

・焙煎機の癖の研究

・火力と時間の研究

・自分の味覚と他者の味覚差分の研究

・世界のコーヒーのトレンド調査

先輩のSさんの好みの味である「深入りが合うコーヒー豆」を選ぶ。

ノートには、テイスティングしたあとの5段階評価の味覚の記録が増えていく。

「Sさん、味見をお願いします」

ぼくは緊張しながら、Sさんにコーヒーを渡す。

「うん。苦いですね。最後まで飲むにはしんどいかな」

とSさんは言い、仕込みに戻っていく。

その一言が全て。

毎週一回やってくるテイスティングの時間。

なかなか「おいしい」という台詞はもらえなかった。

そもそも「おいしいコーヒー」とはなんなのだろう?

焙煎の時間はどんどん深夜にずれ込んでいく

スタッフが全員帰った後。

店内は暗く、キッチンにだけともる照明。

焙煎時間は一回16分から19分。

それを3回行う。

シャカシャカシャカシャカ、というコーヒー豆をかき混ぜる音だけが店内に響く。

豆の香りと色と音の変化に全感覚を集中する。

注意深く火力とコーヒー豆との距離をはかる。

まずコーヒー豆の色が変わり、次に香りが変わる。

そして、どんどん色と香りが変わっていく。

パチンパチンと豆がはじける音がする。

その20分ほどの時間で全てが決まる。

コーヒー豆の中には、すでに決められた味と香りが含まれている。

もちろん、お店が忙しいときは、焙煎の時間はどんどん深夜にずれ込んでいく。

深夜、道路の舗装工事をしている作業中の人たちにコーヒーを配ったりもした。その人たちは仕事の合間を見て、お店にコーヒーを飲みに来てくれた。ほとんどの夜は一人で焙煎をしていたので、夜に働く人たちへの自然な連帯感も生まれるようになっていた。

コーヒー豆焙煎の第一人者が言う。

「世の中においしいコーヒーというものはありません。あるのは、よいコーヒーだけです」

本の中でだけ会うことができるその人のセリフは、ぼくの中で繰り返されることになった。

あらゆる国のコーヒー好きの人たちが、いろいろな方法で「よいコーヒー」を作ろうとしている

焙煎はむずかしかった。

先輩のSさんも後輩のAくんも、焙煎の分析を続ける姿を見て「すごいですね」と言ってくれた。

でも決して手伝いはしなかった。

そして、そんなことはどうでもよくなっていた。

たくさんのコーヒーの味を知ったぼくは、「よいコーヒー」がこの世に生まれることへの、人間の努力や発想に熱中していた。

あらゆる国のコーヒー好きの人たちが、いろいろな方法で「よいコーヒー」を作ろうとしている。

そしてぼくも、一度も会ったことがない彼らの一員であることに、誇りのような気持ちよさを感じる。

そんな日々が二年続いた。

ある日ぼくは、雑味がないコーヒーを焙煎する

ある日ぼくは、雑味がないコーヒーを焙煎する。

飲む前にしっかりと香りが生まれる

飲んだ瞬間、コーヒー豆の特徴が全て生かされていることが分かる

風味は、複雑に重なっている

あと味には、透明感

長く続く、豊かな香り

それはおそらく、ぼくだけが実感し定義できる、奇跡的な味だった。

そのころには、先輩のSさんも、後輩のAくんも、店のオーナーも「おいしい」と言ってくれるようになった。

「コーヒ好きな同業者がおいしいと言う味」を再現できるようになった。

「それを努力とは捉えず、深く静かな情熱で淡々と行い続けることができる人々」によって成り立つ飲食業界。そこにぼくも参加できるかもしれない、と実感しはじめたのも、このころだった。

コーヒーを飲むということは

ぼくは、いまだにコーヒーを飲んでも「おいしい」とは思わない。

そのかわりに

「雑味があるから豆の中心まで火がうまく通らなかったのかも」とか

「これは焙煎日から二週間以上たった古い豆だな」

などと思う。

「おいしい」とは受け手の言葉であり、

「よい/悪い」が作り手の言葉だ。

コーヒーを飲むということは

・焙煎した方の想いを想像すること

・コーヒーを飲むことを成立させている、喫茶店の方々の想いを想像すること

・携わる業者の方々の業務への誇りを想像すること

・彼らを尊敬すること

コーヒーの焙煎を通して人々は、新しい世界を開くことができる。